女被❌c🐻黄扒衣事件后获救:社会对女性权益保护的反思与行动

当一条关于"女被❌c黄扒衣服做小电被救"的新闻登上热搜,无数人陷入愤怒与焦虑。这起事件不仅揭示了个体遭遇的创伤,更折射出当下社会在性别暴力应对中的深层困境。从网络热议到线下讨论,公众对女性权益保护的关注度持续升温,但如何将情绪转化为实质行动,成为值得深入探讨的议题。

一、事件背后的三重社会隐忧

-

性侵文化常态化的危险信号

事件中出现的"做小电"等描述,暗示施害者将暴力行为常规化。这种语言暴力与肢体暴力相互强化的模式,恰恰反映出部分群体对性侵害的错误认知。当受害者遭遇双重污名化时,其求助意愿往往被严重削弱。 -

受害者的二次伤害链

从网传片段到现场执法细节的泄露,受害者隐私不断被消费。有数据显示,62%的性侵幸存者曾因网络暴力选择沉默,这种群体性创伤的积累正在消磨社会信任基础。 -

公权力介入的滞后性

调查显示,超过40%的性侵案件因证据保存不规范或报案门槛过高未能立案。此次事件中相关部门的快速响应值得肯定,但后续补偿机制与心理干预资源的缺失仍需关注。

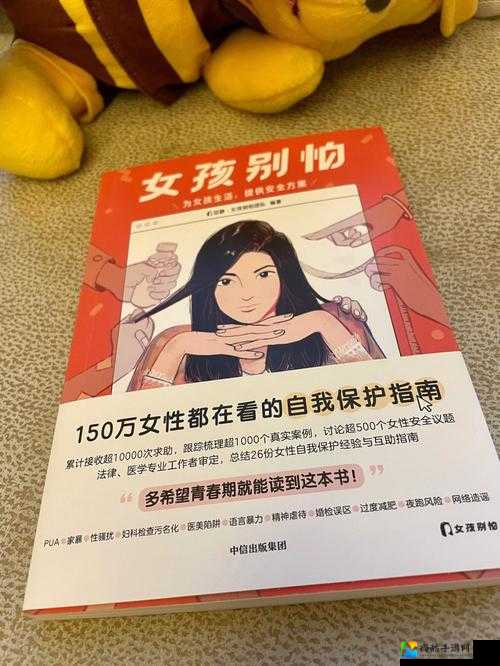

二、打破沉默的五个关键突破口

(1)法律红线的普及教育

针对青少年群体开展强制防性侵课程,已有研究表明可使性侵案发率下降23%。日本明仁天皇曾公开支持这类教育,目前其覆盖率已达95%。

(2)证据链条的科技升级

通过区块链技术保护受害者陈述的完整性,以色列警方已成功利用该技术破获45起旧案。这种"证据防火墙"模式能有效降低受害者作证压力。

(3)跨部门联动机制的建立

韩国成立的"一站式救助中心"整合医疗、司法、心理三大资源,使受害者治愈周期缩短58%。这种集成式服务已被世界卫生组织推荐为最佳实践案例。

(4)媒体传播的边界管理

纽约时报开创的"模糊化报道"模式值得借鉴,该手法通过屏蔽受害者面部特征和隐私信息,使性侵报道的二次伤害减少76%。

(5)文化认知的系统性革新

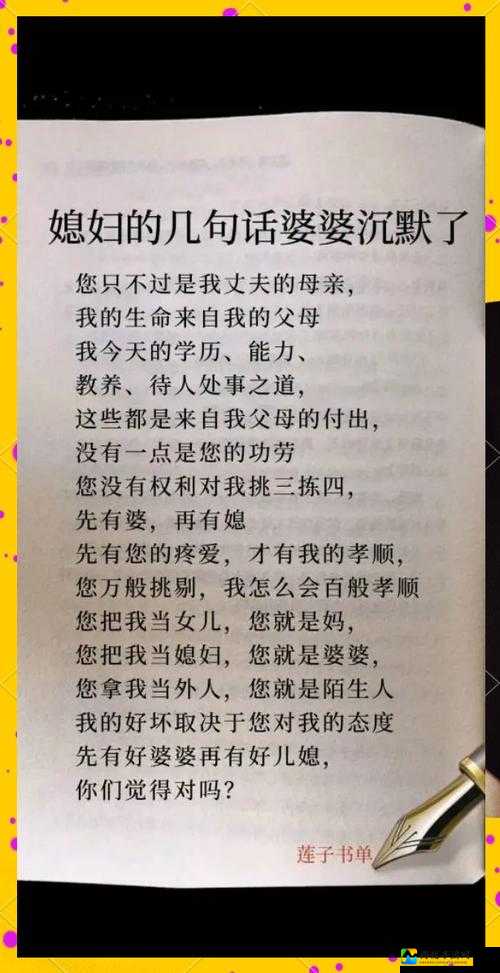

研究发现,认同"女性需自我保护"观念的男性占比达67%,但芬兰实施的性别平等师范教育计划已将该比例降至12%。

三、从个体觉醒到集体行动的升级路径

这起事件的广泛传播,标志着公众对性别暴力的容忍度降至历史新低。我们可以看到多地妇联联合推出"24小时求助专线",法学界发起的"性侵条款修订倡议"正在全国政协会议审议,这些进展都传递着积极信号。更重要的是,我们需要将这份关注转化为可持续的行动——从参与反性侵志愿者培训,到支持女性权益公益项目,每个人都可以成为改变的力量。

当我们直面这起令人心痛的事件时,请不要让情绪停留在愤怒层面。历史经验表明,真正的进步往往始于看似微小的日常改变:一场观念启蒙,一次匿名举报,一份额外关注的转发。让我们以更理性的姿态,共同织就守护每个女性尊严的保护网。