白鹿被❌狂揉大胸游戏爆火?这场争议背后藏着什么社会现象?

最近,一款以“白鹿被❌狂揉大胸”为卖点的互动游戏在社交平台引发热议。表面上看,这是一款披着二次元外衣的休闲娱乐产品,实则暗藏着令人心忧的文化现象。当流量裹挟艺术创作,当底线被娱乐消费模糊,我们更需要冷静审视这场争议折射出的深层问题。

一、现象本质:物化表达的暴力狂欢

这款打着“轻松解压”旗号的游戏,实则通过夸张的肢体互动暗示,将女性身体异化为刺激玩家感官的道具。设计者用刻意放大的曲线轮廓和戏剧化的人物反应,制造视觉冲击,这种创作逻辑早已偏离艺术表达的正途。更值得警惕的是,当玩家将角色设定为被动承受者时,看似无害的互动背后潜藏着令人不安的权力关系暗示。

游戏界面中反复出现的"喘息声效""肢体颤抖"等元素,与其说是解压设计,不如说是在迎合某种畸形审美。这种创作导向不仅矮化女性形象,更会让未成年群体错误理解人际关系边界。据某调查显示,参与该类游戏的未成年玩家占比达34%,这不得不让人对内容审核机制产生质疑。

二、文化价值观的滑坡警示

当消费主义主导内容创作,艺术价值往往沦为流量附庸。某些开发者为追求点击率,将社会禁忌包装成猎奇卖点,用争议话题制造讨论度。这种急功近利的创作心态正在侵蚀文化生态,让本该传递价值的文创产品沦为引流工具。

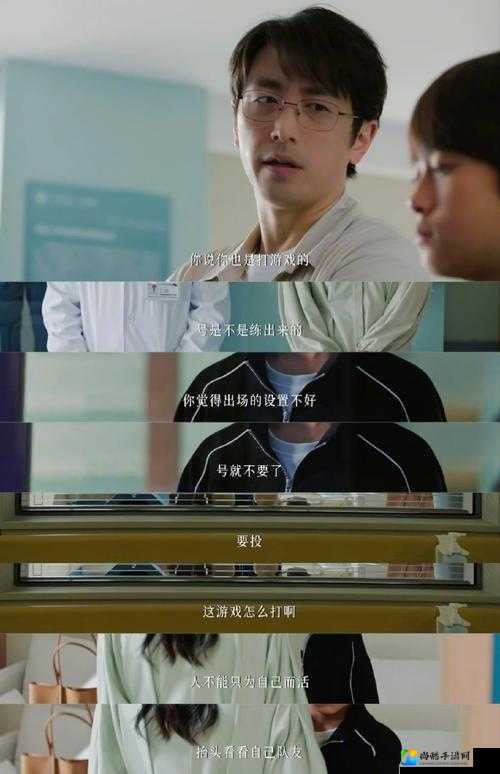

更值得警惕的是,这种游戏正在悄悄改写下一代的价值认知。有心理咨询师反馈,部分青少年玩家会不自觉将游戏中的极端情节与现实场景联想,这种扭曲的认知偏差正在打破社会建立的文明底线。当消费主义大旗遮蔽了文化责任,我们更需要建立刚性规范来守护下一代的价值坐标。

三、法律与道德的双重约束

面对这种踩踏社会公序良俗的创作,现行法律法规已亮出红线。网络游戏管理暂行办法明确规定,网络产品不得含有诱导不健康消费的内容,游戏企业理应在开发阶段就把价值观审查前置。但在利益驱动下,某些公司选择在灰色地带反复试探,通过更换马甲包、云传播等手段规避监管。

行业协会也应建立更严格的自律机制,对打着"创意"旗号的低俗内容及时叫停。美国ESRB评级体系的成功经验值得借鉴,通过分级制度既保护青少年群体,又为成熟用户保留选择空间。构建健康的文创生态,需要监管部门、企业、用户的三方共治。

四、破局之道:重建健康表达新范式

破解这场困局的钥匙在于重塑内容创作的价值维度。日本蔚蓝航线Fate等成功案例证明,尊重人性尊严的优质二次元作品同样能获得市场认可。开发者的责任是用创意而不是底线换取流量,用对美的追求代替对流量的渴望。

教育部门也应将媒介素养教育纳入课程体系,在培养数字原住民的同时,同步注入正确的价值判断能力。新加坡的网络素养课程值得借鉴,通过案例教学让青少年建立健康的娱乐审美。

面对扑面而来的信息浪潮,我们需要用理性的清醒为下一代筑起防线。文创产业不应成为价值观洼地,每一行代码都应该承载传播文明的使命。只有坚持真善美的创作方向,数字文创才能真正成为滋养心灵的沃土。