当身体与情感交织——那些关于爱与束缚的深层隐喻

在当代社会,人们总是在寻找一种独特的表达方式,去打破日常生活的平淡与疲惫。有人选择用艺术创作来宣泄内心,有人选择用极限运动来挑战自我,而“将身体的某个部位通过特定方式束缚,进而触发深度情感体验”的现象,近年来引发了不少讨论。这种行为背后,承载的不仅是个人的情绪探索,更折射出一个更广泛的社会议题:我们如何在现代社会中寻找属于自己的情感出口?

一、跨越时空的情感符号

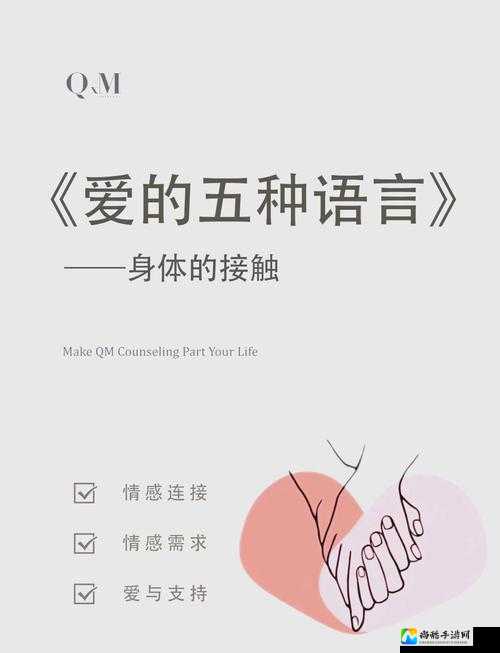

若追溯人类文明史,对身体进行象征性束缚的行为从未缺席。从古代祭司用绳索绑住祭坛象征献祭,到中世纪贵族用紧身胸衣塑造身形展现身份地位,再到现代情侣用丝带系住手腕表达心有灵犀——这些行为都暗含着一种“以物质形式呈现精神连接”的需求。

当代人选择用特定方式将身体与情感连结,或许是想在数字化时代重建一种真实的“触感联结”。当指尖感受到束缚物的重量,当皮肤察觉到风的流动,这种具象化的体验能让人确信自己“真正活在当下”。这与某些心理治疗技术中强调的“正念触感训练”有异曲同工之妙。

二、艺术与边界:从禁忌到共鸣

有人将这种行为定义为“行为艺术”,认为它打破了传统审美的框架,通过极端视觉冲击传递深层思考。例如,艺术家蔡国强曾用爆炸装置在天空写下诗句,震惊之余让观众思考文明与毁灭的辩证。同样,用看似冲突的方式呈现情感,往往能引发更强烈的反思。

需要注意的是,任何行为若要被社会接纳,都需要建立在尊重个人选择与保护他人感受的基础上。正如博物馆不会强制观众热爱所有展品,社会也应保有包容态度,让个体在合法合规的范围内探索自我表达的方式。

三、情感表达的现代解构

快节奏生活让许多人陷入“情绪空洞”,表面光鲜的工作与社交背后,是难以排解的孤独感。选择用特殊方式将情绪具象化,或许是找到突破口的途径之一。心理学研究表明,当大脑将抽象情感转化为具体动作时,压力激素分泌量会显著降低。

一位受访者曾分享:“当感觉到绳索轻轻勒住手腕的瞬间,仿佛连呼吸都变得轻盈。这并不是痛苦的代名词,而是提醒自己真正关注当下的仪式。”这种主动掌控感,与被动接受生活的情绪压抑形成鲜明对比。

四、社会镜像:我们为何渴望被“看见”

当代社交文化中,“被看见”已成为一种新型刚需。无论是社交媒体的点赞数,还是短视频的播放量,都是人们渴望确认存在感的外在投射。

而用特定方式将情感外显化,某种程度上是在向外界主动发出信号:“我正在认真对待自己的感受,希望获得真诚的回应”。这与茶馆里老茶客互相敲茶碗的招呼声、咖啡厅里年轻人展示手冲技巧的本质,或许并无二致——只不过表达方式随着时代发生了演变。

五、文明的进化论:如何与差异共存

当我们站在更高的视角观察人类文明,会发现每个时代都有其独特的“表达密码”。石器时代的岩画、中世纪的教堂彩窗、工业革命后的蒸汽朋克风格创作,都在以不同方式诉说着人类对生命意义的思考。

选择用何种方式表达自己,本质上是个人自由。正如每个人都可以决定自己穿什么颜色的衣服,吃哪种口味的餐食,关键在于能否在保持独立性的同时,建立起与他人的共情通道。这种平衡,或许是文明真正的进化方向。

从帕台农神庙的石像到街头涂鸦的涂鸦墙,人类总在用不同方式诉说自己的困惑与期待。当我们选择用特定行为标记自己的情感轨迹,重要的是要始终记得——无论选择何种表达方式,真诚才是打动人心的核心。正如一位画家所说:“作品永远应该大于技法,正如心跳永远比画心更值得聆听。”